・2022年末に受けた告発は、和解により解決済みです。レイプについては、GPSや医療記録などから不可能だったことを示しました。裁判所も「被告の訴えには無理がある」と認めてくれました。セクハラについても、原告が自ら「当ててんのよ」など胸を当てるジョークを繰り返していたもので、強制ではありません。

・「レイプがあった」など原告の訴えを鵜呑みにし、デマや誹謗中傷を拡散した相手に対し、名誉毀損裁判を進行中です。詳しくは裁判記録をご覧ください。またこれまでのお知らせもご覧ください。(1) (2) (3)

劇作家・演出家・翻訳家、谷賢一のウェブサイト

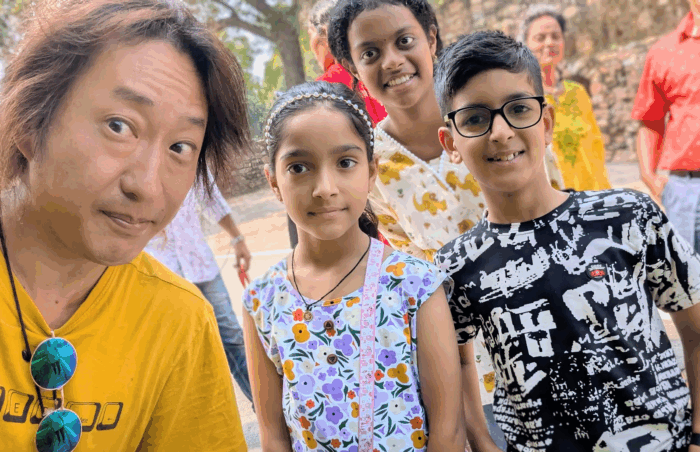

凧を上げてやろうと思ったが、失敗した。何度やってもくるくる回って落ちてしまう。スマホで調べ、糸やオモリのバランスを変えてみたが、うまくいかない。ええいこれでは親の威厳が……と思って振り返ったら、子供は思う存分ゲーム機をやれて満足そうだ。

まぁいい。凧揚げなんて学ばずとも生きていける。

「昼めしは何がいい」と聞くと、あいかわらず「ラーメン」と答える。「よしここは一つ珍しいものを食わせてやろう」と思い立ち、ちょっと立派な中華料理屋に連れて行った。これはアヒル、これはサメ、これはすごく辛いやつ……と説明して、「さぁ何がいい、好きなものを選べ」と言ったら「ラーメン」と言われた。

まぁいい。俺も結局ラーメンが一番好きだ。

電車に揺られていると、「宇宙は膨張しているんだよ。誰が見に行ったの?」と訊いてくる。これこそ俺の得意分野!――いいか息子、貴様もゲームをしていると、「予想」をするだろう。「敵がレーダーから消えた! さっきまでこう動いてたから、この辺にいるはずだ」。そうやって見えないところを見るだろう。それと同じだ。えらい学者さんたちは、見えないくらい遠くの星や宇宙の動きを、見に行ったんじゃない。予想しているんだ。お前の嫌いな算数を勉強しまくると、見えないものの動きが見えるように……。という説明の途中で、もうYouTubeを見ていた。

まぁいい。学問は素晴らしいが、もっと素晴らしいことも、世の中にはたくさんある。

親が子供に教えられることなんて、何もないのかもしれない。僕も親父から学んだことは、そういうこまごましたことではなかったはずだ。

じゃあ何か?と言うと、大変てれくさいが、「お前が好きだ」ということだったと思う。仕事に夢中で、3日も4日も帰ってこないことが当たり前の親父だったけれども、酔っ払ったときによく「お前が生まれたとき、俺は本当に嬉しくてな」と言っていた。それを今でも覚えている。

*

えー最後に、高田渡で、『系図』。お聴き下さい。

ぼくがこの世にやって来た夜

おふくろは めちゃくちゃに

うれしがり

おやじはうろたえて

質屋に走り

それから酒屋をたたきおこした

その酒を 飲み終るやいなや

おやじは いっしょうけんめい

ねじりはちまき

死ぬほど働いて

死ぬほど働いて

その通りくたばった

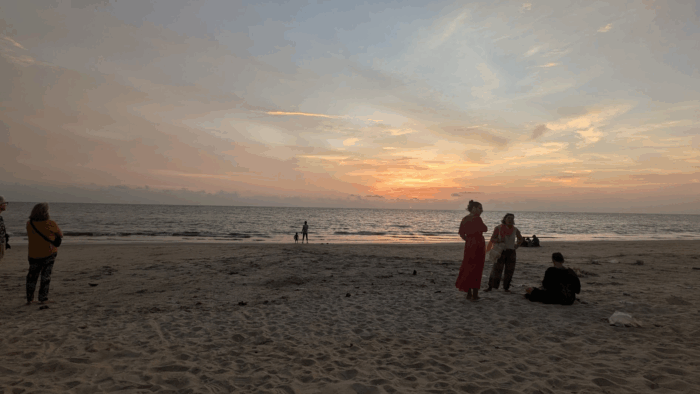

頼んでいたホタテの串焼きを受けとったとき、雪が降りはじめた。わた菓子をこまかくちぎったような小さい雪で、地面に落ちる気なんてないかのように、ふわふわと舞っている。

「初詣で初雪とは、風情だねえ」

なんて笑って山頂でお参りをすませて振り返ったら、帰りの石段はもう真っ白に積もっていた。旅館の下駄できていた僕は、案の定、駐車場の入口でおおげさに転んでお尻を打った。いたかった。いたかったぞ。

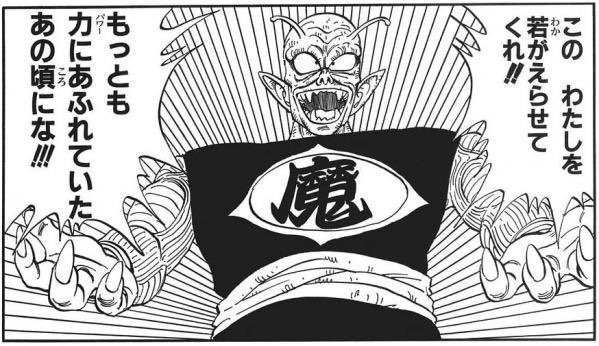

そこでなぜか(フリーザではなく)ピッコロ大魔王のことを思い出した。悟飯のことを好きになった、二代目の、マジュニアじゃなくて、初代の方の。……僕は彼がドラゴンボールを集めたときに「永遠の命をくれ」という願いを断って、ただ「若返らせてくれ」と頼んだのが、ずっと不思議だったのだ。

永遠の命 > 越えられない壁 > 若返るだけ

どう考えてもミスチョイスじゃないか?

でも今わかった。なるほど、あいつもああ見えて、フェアだったんだ。「永遠の命」なんてチート能力がなくても、「かつての力」さえとりもどせれば十分戦える。むしろ神龍とかいう知らんやつの力を借りずに、自分の力だけで世界と戦いたい。

僕も人よりは運動してるつもりだが、こないだも近所の何もないところで転んだ。何もしてないのに腰が痛かったりする。そんで今度は雪が降っただけで転んでしまった。確実に、何かを失っていっている。

チートはいらない。少し時間を戻して、あのときの力で戦えれば。むしろ、その力で勝つことが、自分の証明なのだ。

ピッコロ大魔王はこういう気持ちだったのか!と突然わかった気がした。雪の駐車場で。

そんなこと考えてたら、タクシーに轢かれそうになった。

もっともピッコロ大魔王が復活後にやったことは、43ある都を一つずつ爆破していくという物騒極まりないもの。大魔王というくらいだから悪いやつだと思うが、意外と人間にひどい目にあわされていたのかもしれない。

ごぶさたしている方ばかりですが、今年も新年、あけましておめでとうございます。今は、日本に戻っています。

昨年中は、谷賢一名義での発表・活動はほとんどできませんでした。オンラインで戯曲の講座をやっただけですね(またやります)。ただ、別名義でだいぶたくさん文章を書きました。

われわれ古い演劇人は、「客が芝居を育てる」なんてことを昔から言ったもんですが、僕もだいぶ「違う客層」に書く中で、多少は物書きとして成長できたような気がしています。

大学生の頃から劇団をやっていますが、そもそも大学出で、演劇や文学に興味がある層というのが、ものすごい珍しい層なんですよね。世の中は演劇はおろか、映画もほとんど見たことない人が大半です。あらためて自分は、だいぶかたよった場所にいたんだなと実感します。

そもそも小説や演劇というもの自体が、明治の言文一致運動や新劇運動の中で作られていった「文体」でした。いずれも、インテリのものです。大学生の頃、日本演劇史の授業で大衆向けの演劇運動――新国劇とか大衆演劇とか宝塚とか――の重要性についても学びましたが、その本当の意味が、今になってわかった気がしています。

小説は今もよく読みますが、もうみんな、驚くほど明るい、軽妙な文体で書いていますね。ブンガクの形、言葉も変わっているなと、ひしひし感じます。より多くの人に通じる「文体」はなんだ?……というトライを、日々、やってるところです。

* * *

いただいたおたよりのいくつかに、お返事が書けていません。大変申し訳ありません。きちんと目は通しておりますので、機を見てお返事していきたいと思います。どれも、大変力になっています。ありがとうございます。

「新作が見たい」という声も多数いただきます。ありがとうございます。ぜひそうしたいという思いはあります。ただ、自分の力では難しいこともいくつかあって……。もう少しお待ちください。今年はブログをもう少し、更新したいと思っています。

*

年末、やたら声のでかい店員さんのいる居酒屋で、負けじと大声はりあげて注文してたら、「お客さん、声でかいっすね! お芝居でもやってました?」と聞かれました。

「ちょっとだけね!」

と答えておきました。チョットダケネ!

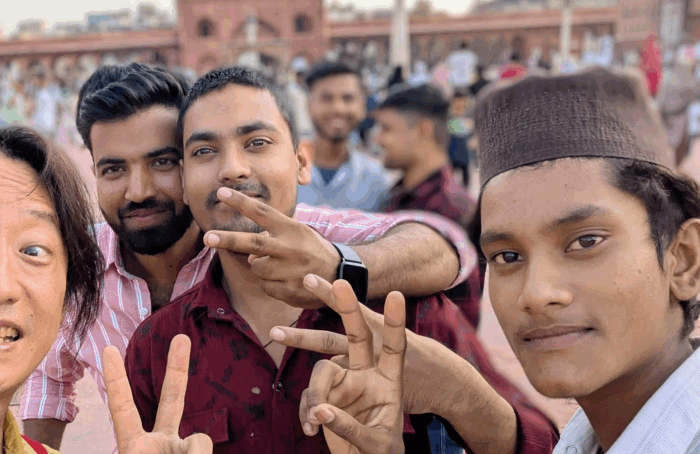

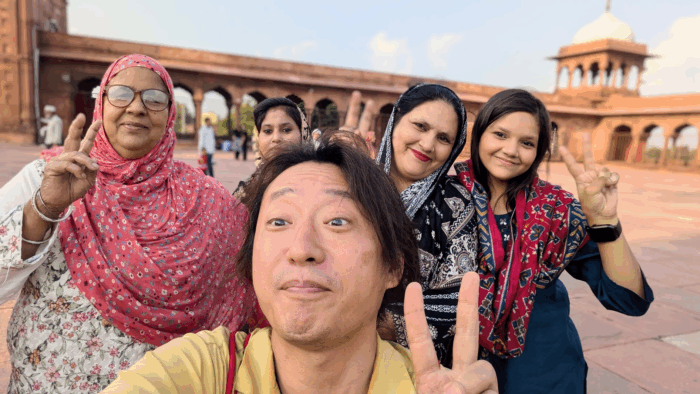

「ウェア・アー・ユー・フロム?」

急に声をかけられ、振り返ると7歳くらいの女の子がママと手をつないでこちらを見ている。「ジャパン」と答えるとニッコリ笑い、気を許したのか、次々と「街は?」「名前は?」などと聞いてくる。あれこれ答えてやってると「私、日本大好き!」と言うので「日本のどこが好き?」と尋ねたら、恥ずかしそうにもじもじしはじめた。

「アニメ? ニンテンドー? スシ? 何でもいいよ」

それでもずっともじもじ。ママ経由で聞いてみると、日本について、特に何も知らないらしい(笑)。でも何となく好きな国。そういうイメージだそうだ。それでもピカチュウ、マリオは知っていたから「ザッツ・ジャパン!」と褒めておいた。

そのあと「一緒に写真を撮りたい」というのでカメラを向けたら、慌ててオモチャのサングラスをかけた。一緒に写真は撮りたいけれど、素顔のままは恥ずかしいらしい(笑)。「何だよそれ!」と思うけど、その気持ち、すっごくよくわかる。日本の子どもも、やるよね。

だいぶ日本から遠い国だけど、こういうとこは同じなんだな。

* * *

日本が外国人問題でもめているの、海外から耳にすると、本当に、本当に、本当に心配になる。人と人だから、もめることもあるだろう。でもわかりあえるはずだとも思う。こうして外国で見知らぬ少女と話していると、特に。

彼女は日本を何も知らない。ピカチュウ、マリオの国としか知らない。大人に聞いてもデーモンスレイヤー(鬼滅の刃)とかナルトとか言うだけで、誰も石破茂も高市早苗も知らない。でも「大好き!」。これがスタートラインだ。

人と人が憎み合うのは自然な状態じゃない。だから日本で排外主義者と呼ばれている人たちにもすごく複雑な背景があるはずで、その言葉をもっとよく聞かないといけない。表面的な言葉ではなく、底の底の、本当の言葉を。彼らを攻撃してはいけない。彼らを憎悪や攻撃、不安に駆り立てているものを突き止める必要がある。

僕は排外主義は容認できないけれど、それは日本の知識人たちへの失望から来ているということが実感を伴ってわかるから、これは本当に大変な問題だなと思っている。お互い「ネトウヨ」「パヨク」と見下し合っていると、本当にひどいことになるだろう。

今、僕がいる地域では宗教間の対立が激しい。日本からニュースだけ見てると毎日殺し合いしてるように見える。でも現地ではふつうに異教徒同士が挨拶や買い物をして暮らしている。ただし路地裏にはびっしり政治ビラが貼られてたりして、それを政治的に分断しようという勢力がいることもわかる。とても複雑だ。

こないだレストランで郷土料理を食べていると、隣にいた青年に「これはうちの国の首相も食べた」と自慢された。「へーすごいね!」と盛り上がっていると、「首相は地元の英雄だ!」と言ったあとで、「でも他民族の分断も進めている」、「僕はそれを誇りに思えない」とつぶやいた。まるで他の客に聞かれるのを怖がるかのように、声をひそめて。

悲しいことに、愛は、愛そのままでは伝わらず、他者を攻撃することで示される場合がある。より強く攻撃できる者が、より深く愛していると思われることがあるのだ。それは本当は、愛の本質とはまったく関係ないのだけれど。

そして愛には、信じて待つことしかできない。しびれを切らして攻撃しだすと、それは、もう別の何かになってしまう。

* * *

サングラスの少女と遊んでいるとどんどん人が集まってきて、写真撮影大会になってしまった。「私も!」「俺も!」「こっちも一枚いい?」とすごい人だかりで、途中でお調子者の青年に「何で僕と撮ってんの?」と聞いたら「わかんない」と言われた。この野郎(笑)。

もはや誰一人、何のために写真撮ってるのかわからん状態だ。(実際にはこの10倍近い写真がある)

誰が何人で、どの宗教なのか? このとき、たぶん、誰も考えてなかったと思う。

ちなみに「日本人だ!」ということで人気を博したはずの僕も、最後はいつの間にか「チベット人でしょ?」とか言われていた。ええ、もう、それでもいいです……。

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

先月から海外におります。今はネパールのあたりにおります。

相変わらずトラブル続きで、まずスマホが使えなくなった。いろいろときな臭いご時世ですから、渡航歴の多い外国人向けの通信を制限しているケースがあって、それに該当してしまったらしい。

「詰んだ」、と思った。今どきスマホなしで旅なんてあり得ない。

おいおい帰国かよーと思いながらメシ食ってたら、レストランの壁にボロボロのガイドブックがディスプレイされてて「これだ!」と思った。「売ってくれ!」と言ったら「古すぎるから金は取れない」と言われ、タダでくれた。超ありがとう。これで行ける。

最初は不安だったけど、これが楽しい。「バス停どこですか」なんて普通ならスマホで調べちゃうけど、道でキャベツ売ってるおばあちゃんに聞く。レストランのメニューも今はAIがぜんぶ説明してくれるが、いちいち店員さんに聞く。英語が通じず、僕と現地の人2人、大の大人がボディランゲージで会話して、伝わったときお互い抱き合ったりする。どれもこれも、だいぶ楽しい。

強制的にスマホ廃止したことで、視野が広がった。こうでもしないとせっかく海外に来てるのに1日中スマホばっか見てたりする。今は必死に町の風景や看板を見てる。それにニュースやSNSから離れられるのもいい。離れてみると、そんな世界、世間は存在していないように見える。

実際そうなんだろう。世間は存在しない。目の前にいる人を見る。あたり前のことだ。

* * *

ある高い山に登った。富士山を超える高さで、頂上には偉いお坊さんの即身仏がある。有名な仏教寺院だ。

道中、人はほとんどいない。どんどん現実感がなくなっていく。僕は今、ほんとに存在しているのだろうか? かくれんぼみたいに、みんな世界からみんないなくなってしまったんじゃないか? あるいは僕だけ別の、人のいない山に飛ばされてしまったんじゃないか?

山頂へ行くと、真っ白な壁に赤い装飾が施された美しい寺院が突然現れた。「時計回りに登ってください」、という表示に従い、岩肌を削って作られた石段を上がっていくと、最上階、即身仏のいらっしゃるお堂の前にベンチが一つ置いてあった。

そこに一人の、痩せたヨーロッパ人のおじいさんが座っていた。かなりの高齢で80歳くらい。ベンチに何か紙を広げて、青い瞳で遠くを眺めている。それまで誰とも会わなかったからあまりにも現実感がなかった。「最近の仙人は青い目をしてるのか?」と思ったほどだ。

思い切って話し掛けてみた。

「ベンチ、お隣、お邪魔してもいいですか?」

「もちろん」

「(ベンチに座り)わあ、すごい! 絵を描いてらっしゃるんですね。素晴らしい!」

「ありがとう」

「写真より、絵の方がずっといい」

「そうですね。絵を描くためには、よく見ないといけない。対象物……自然、建物。だから私は旅先で、絵を描くようにしています。よく見るために」

とてもよくわかる話だ。そういえば写生文で有名な正岡子規も、そんなこと言ってたっけ。

「どちらから?」

「最初はトルコで山を越えて、それから中央アジア、インドを抜けて……元はイギリス人でした」

「イギリス! 僕、1年間住んでました。カンタベリーの大学に通っていて」

「それはそれは! 専攻は何を?」

そこで、ちょっと心が揺れた。最近は劇作家とは名乗っていない。戯曲は書いてないからだ。でもこのときは、すっと答えた。

「演劇専攻です。僕は劇作家なんです」

「素晴らしい。出版もされてる(Published)?」

「賞も取ってます(Awarded)」

「素晴らしい。なら、さてはここには、次回作の構想を練りに来たね?」

これも心が揺れた。今は戯曲は書いていない。嘘はつきたくないけれど、事細かに説明するのは大変なのでこう答えた。

「いえ、休暇と瞑想。自分や、未来について考えるために、ここに来ました」

すると老人は、ジョーク交じりの、しかしところどころ真剣なトーンでこう答えた。

「自分や未来について、考える! 素晴らしい。たくさんおやりなさい、あなたはまだ若い。……私はもう、だいぶやりすぎた。なのでもう、考えたりはしません」

はっと、息が止った。――考え続けなさい。やがて自然と、考えなくなる日が来る。

スマホも使えず、一人で山道を登っていると、いろんなことを考える。大抵はつらい、苦しいことばかりだ。普段スマホで時間を潰して、見ないようにしていたこと、考えないようにしてたことが次々頭に出てきて、考えるしかなくなる。もうたくさんだ、と思っていたけど老人は言った。考えなさい。考え続けなさい。

やがて私のように、考え疲れ、考えるのをやめる日が来る。今は、考えなさい。

イギリス人のこういうウィットには感服する。……いや、ホントにイギリス人だったのか? 80歳近い老人が、1人で、あんな高い山に登り、絵なんか描いてる?

あれは本当に仙人だったのかもしれない。……でもパタゴニアの短パンを履いていた。仙人はパタゴニアの短パンを履くだろうか?

先月からやっていた講座「物語を書く技術」、第1期が終了しました。ご参加・見学いただいた皆様、どうもありがとうございました。戯曲の書き方なんていうニッチ過ぎる内容ですがアーカイブ視聴も入れると最終的に2000人近くの方にご視聴いただき、かつ発表会ではかなり個性的な作品が並びました。僕も読んでいて楽しかったです。

その収穫と反省点を踏まえて、さっそく「第2期」をキックオフしようと思っています。以下、振り返りと第2期のご案内です。

* * *

まず参加者の皆様の反応を見つつ講座全体を点検し、大きなロードマップは間違っていないと確信できたのはとてもよかった。ただし、ちょっと専門的にしすぎたのは反省点だ。もっと初心者に優しく要点を絞りつつ、高度な内容はコラムやエッセイなどに逃そうと思う。

むしろ最大の問題は、無料にしたためドタキャンが増えたことだった。……これはワークショップなんかでも必ず起きることで、直感に反するけれど、無料にすると人は来なくなる。逆にお金をとると「損してたまるか」心理が働き、出席率が倍増するのだ。それで泣く泣く地上のすべての劇団は当日精算を廃止する。

今回は「戯曲を書く」という個人プレーなので「まあいいか」と思っていたけど、講義の中で他の人の書いたものを読むことが実はとっても勉強になる。それにもともと定員オーバーでかなりの数の人を断っていたのも申し訳なかった。

そんで講義の打ち上げでは参加者の皆様と「次は有料化しましょうか」「お金とるべきですよ、これ」なんて話をしてたんだが、やはり癪だ。面白くない。「ああやっぱり金か」と思われるのも嫌だし、本当にお金に困ってる若い劇作家だっている。

もちろん「数千円なら少しバイトすりゃ稼げるんだから働け」という指摘は正しい。また「知識や技術はタダで売るべきじゃない」というのも演劇界ではよく言われる。でも今や世の中はフリーミアムやオープンソースなど知財を無料で行き渡らせ、社会全体を発展させつつ、きちんと事業としても継続させる。そういうビジネススタイルが広がっている。

そして今僕がやってるのは、脚本の技術をどれだけ凝縮したコンテンツにまとめるかということと、どれだけ多くの人にリーチできるかということだ。有償化すれば安定はするが、それらの目的と相反してしまう。

そこでこんな「ネクストプラン」を考えてみた。

* * *

まず講座全体をいつでも見れる20分程度の「講義動画」と、週に一度オンラインで質問できる「質疑応答&宿題添削ライブ配信」にスプリットする。宿題ができた人はどんどん次のコマへ進んでもらい、つまづいた人やより詳しく知りたい人に時間を使う。こうすることでより多くの参加者が、自由なタイミングで参加できるようになるだろう。もちろんどちらも、誰でも無料で視聴・参加できる。

ねらいはいくつかある。

まず今回の講義中、「いつでも割って入って質問してくださいね」と繰り返し言ったが、やはり人の話を遮って質問するのは難しい。案の定、最後の質疑応答にだけ大量の質問が集中した。ならば講義は事前にそれぞれ好きな時間に見てもらい、質疑応答の時間を分離させればいい。

そして質問と添削の時間では、書ける人や経験者はどんどん先に進んでもらいつつ、むしろうまくいかなかった人、つまづいてしまった人に時間をかけてあげる。

また宿題も「いつでも提出してね」というスタイルでやっていたが、そうすると人間、どうしても先延ばしにしてしまう。別に面倒見る義理はないのだが、〆切は設定した方が良さそうだ。僕も〆切のない原稿は書けない。今もそうだ。作家にとって〆切は敵じゃない。一番の味方なのだ。

こないだ喋った3本の講義動画も、自分で言うのも何だがよくまとまっていて市販の脚本指南書に圧勝してると思う。しかし1時間半もの講義をYouTubeで見るのはかなり苦痛だ。「本気で目指すならそれくらいの努力は当然」と言う人もいるかもしれないけど、なんかもうそういう世の中でもないよねって思う。後継者のいない伝統工芸の親方が「最初の5年は掃除と飯炊き。これも大事な修行。できるヤツだけ弟子入りを許す」と言ってるのと近いものを感じる。そういうことしてると、滅ぶ。

これらの第2期プランは「どれだけリーチできるか」という僕の目標にも合致する。演劇に興味のない人にも見てもらいたい。そもそもこの講義の名前は「物語を書く技術」だ。戯曲に限定していない。

演劇に限らない。僕の野心はそういうところにある。

* * *

というわけで、以下のような感じで、全5回くらいの動画&宿題提出に再編集し、第二期戯曲講座をスタートしてみよう。

講座「物語を書く技術」第2期

参加条件:無料、どなたでも

最終目標:箱書きを完成させ、5~10分ほどの短編戯曲を書き上げること。

1.戯曲の構造を分析する 宿題:構造分析

2.旅と対立を理解しよう 宿題:ログラインを書いてみる

3.キャラクターの作り方 宿題:人物表

4.人の登退場こそすべて 宿題:箱書き

5.実用執筆テクニック集 宿題:短い戯曲を書いてみる

※必要に応じて補足やスピンオフの動画やエッセイ・論考など

ちょっと今週いきなりは難しそうなので、来週くらいを目掛けてやろうかなと思います。鉄は熱いうちに打てとも言うしね。

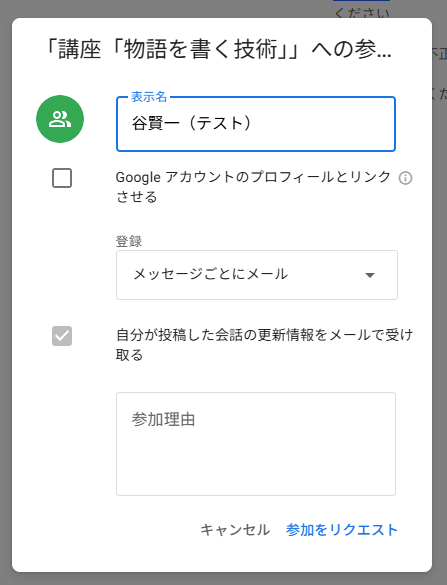

そこで「ぜひ参加したい」「見学したい」、「案内を聞き逃したくない」という方は、こちらのメールグループにご登録ください。僕しか投稿できない設定になっており、かつ他の参加者にお名前や連絡先などが漏れることはないようになっています。今回、完全匿名orペンネームOK、オンラインだけで参加できたことも評判がよかったので、良いところは引き継ぎたいと思います。

講座「物語を書く技術」メールグループ

https://groups.google.com/g/the_art_of_storytelling

ページ表示後「グループへの参加をリクエスト」をクリックし、登録してください。

* * *

人の作品を読むのは本当に楽しかった。また古い友だちや作家仲間も参加してくれていて、技術論に花を咲かせたのも良い時間であった。次はもっと楽しく、もっと深い講座にしたいと思っているので、難しそうだな……と思った人もぜひ参加してみてくださいね。「物語が書ける」って、いいもんですよ。

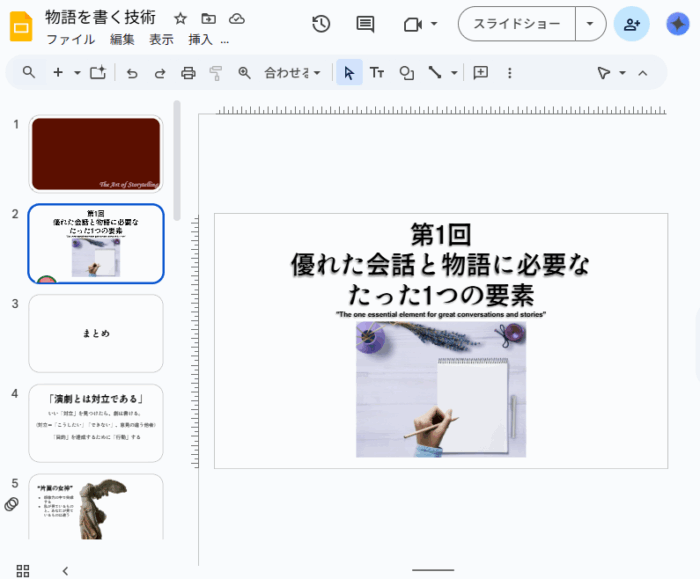

金曜日からスタートする講座「物語を書く技術」で使用するスライドを、一部先に公開します。

「内容についていけるか不安」、「ちょっとでも予習しておきたい」……という方はご覧ください。もちろん当日ドンでも十分ついていける内容です。ただ、個人的に資料を当日に渡すのって嫌いなんですよね。打ち合わせでもなんでも、事前にさらっと目を通しておくだけでぜんぜんパフォーマンスが違うよなーと思うので、事前配布しておきます。ぜんぜんまじめに読まなくていいので、さらっと眺めておいてください。

また前回発表した受講者さんのうち何名か、まだメールグループの登録が済んでない方がいらっしゃいます。必ず当日までにメールグループの登録をお済ませください。ご参加いただけなくなっちゃいます。2名ほど、登録がまだの方がいるようです。

まだくどいようですがコメント・質問にはYouTubeへのチャンネル登録必須となりますので、当日見学などしてみようかなーという方はぜひ登録しておいてください。どうぞよろしくお願いします。

DULL-COLORED POP YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@dcpop

このたびはたくさんのご応募ありがとうございました。1週間くらいは募集してるつもりだったのですが、応募開始から1時間ほどで定員を超えてしまい、当日のうちに締め切らせていただきました。どうもすみません。いずれブラッシュアップした最新版を必ずまた開催しますので、どうかご勘弁ください!

また宿題の添削はありませんが、今回の内容はすべて無料でYouTube Liveで視聴できます。チャンネル登録しておくと質問なんかもできるようです。講義で使うテキストやスライドもすべて共有する予定なので、是非いらしてください。

DULL-COLORED POP YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@dcpop

※質問・コメントにはチャンネル登録必須となります。

第1回:5/02(金) 20:00〜22:00 「優れた会話と物語に必要なたった1つの要素」

第2回:5/09(金) 20:00〜22:00 「物語の種類は2つしかない――物語構造論」

第3回:5/16(金) 20:00〜22:00 「あなたが書き上げられない本当の理由」

第4回:5/23(金) 20:00〜22:00 発表会(一般公開)

* * *

最終的に10倍もの倍率になってしまったので、有益なトライアルにするため、経験の浅い方から本物のプロの方までまんべんなく選ばせてもらいました。中でも「劇団のためにいい本を書きたい!」とか「演劇部の顧問を引き継いだので勉強したい!」など、気迫が伝わってきた方を優先させてもらいました。

選考に通過されたのは以下の方々です。どれもご本人の希望された講義用のペンネームですが、本名ぽい方のみ今回だけ伏せ字にしました。講義の際はそのままお呼びしますので、「やっぱ変えたい」という方はご連絡ください。

→全員からご連絡があったので消去しました。

上記の方々は以下のメールグループへアクセスして参加登録をお願いします。二度手間をおかけしましてすみません!

講座「物語を書く技術」連絡用メールグループ https://groups.google.com/g/the_art_of_storytelling 1.「グループへの参加をリクエスト」を押してください。 2.「Googleアカウントのプロフィールとリンクさせる」のチェックを外し、お申込み時のペンネームを記入してください。後ほどお申込み内容と照合し、参加を承認します。 ※メールは私から皆様へ一方通行です。参加者から投稿はできません。挨拶や自己紹介なども不要です。

残念ながら次回……となった方は、大変申し訳ありません。今回のトライアルを経て、さらに内容の濃くわかりやすい講座にしてご案内しますのでお待ちください。あるいは今回、一度見学して予習しておき、万全の状態で挑んでもらうのも良いかもしれません。配信当日は遠慮なく質問などしてください。

* * *

テキストとして使うスライドは事前に公開します。今、最終調整中です。初心者でもわかるようにゆっくりペースでお話する予定ですが、不安な方は事前に目を通しておいてくださいね。

また、宿題の時間配分を見て、ちょっと疑問に思われた方がいるかと思います。全3回の宿題はこうなっていました。

第1回:お気に入りの戯曲・映画の構造分析、ログラインを書いてみる(予想所要時間:1時間)

第2回:箱書きの完成(予想所要時間:2〜6時間)

第3回:短い作品を書いてみる(予想所要時間:1〜4時間)

第2回は2~6時間、第3回は1~4時間。第3回の方が短い。ここがキモです。大事なのはとにかく箱書き(プロット)、設計図に時間をかけることです。書く前の準備、これが何より大事です。その理由は講義でお話しますが、「へーそういうもんなんだ」と思っておいてください。

他には特に予習しておく必要はありません。「どうしても何かしたい」と思った方は、なんか好きな映画やアニメでもレンタルして見ておいてください。興味を持って見れるものなら『ダンジョン飯』でも『コーダ あいのうた』でも『仁義なき戦い』でも何でもいいです。戯曲でもいいですね。

テキストが完成したらまたブログ更新します。たくさんのご応募、どうもありがとうございました。

以前よりアナウンスしていた「戯曲の書き方講座」、以下の通り開催いたします。古今東西の戯曲論の決定版にしたいと思っております。たくさんのご参加、お待ちしております!

* * *

三十代の頃、常に“ひらめき待ち”で書けずにいた自分は、とある演出家(デヴィッド・ルヴォー)のアドバイスを受けて、急に書けないことがなくなりました。その後、演劇の戯曲論と映画のシナリオ術を組み合わせ、“書く技術”として体系化しました。おかげで今でもヘタクソなままですが、多少はマシなものが書けるようになりました。戯曲の賞がとれたのも、そのおかげです。

創作は“ひらめき”や“才能”、“センス”だと思われていますが、本当に必要なのは技術です。そして逆説的ですが、技術を学ぶと個性や才能も見えてくるようになります。その技術を教える講座です。どなたでもご参加いただけます。

* * *

対象 経験不問、どんな方でも

料金 無料

定員 5〜10名程度

日程 5/2(金)・9(金)・16(金)・23(金)の全4回、それぞれ20時〜22時

形態 Zoom + YouTube Live配信

内容 基礎から始め、短編作品を書き上げるまで

※すべてオンライン&完全匿名(ペンネーム)で参加可能

※リアルタイム参加が難しい回はアーカイブ視聴可能

※受講者は宿題に添削・コメントし、ご質問にもお答えします

第1回:「優れた会話と物語に必要なたった1つの要素」

日時:5/2(金) 20:00〜22:00

内容:会話と対話、対立、他者と出会う、葛藤を乗り越える、目的と行動、対話を書いてみる、演劇に論破が向かない理由、ルヴォーから学んだこと、「物語とは旅である」、三幕構成、起承転結・序破急で書いてはいけない理由、ピクサーとネトフリ、作家ではなく大工になる

宿題:お気に入りの戯曲・映画の構造分析、ログラインを書いてみる(予想所要時間:1時間)

第2回:「物語の種類は2つしかない――物語構造論」

日時:5/9(金) 20:00〜22:00

内容:イプセンは何をやったのか、キャラクターの作り方、情報の高低差、性格と行動、役割、出ハケこそ奥義、箱書きの書き方、小目的・大目的・貫通行動、伏線の貼り方、チェーホフの銃、マクガフィン、象徴

宿題:箱書きの完成(予想所要時間:2〜6時間)

第3回「あなたが書き上げられない本当の理由」

日時:5/16(金) 20:00〜22:00

内容:ローマ伝来の文章奥義、読書と取材、インプット量、アイディアが出てこないときにすべきこと、締め切り、個性は出るまで出すな、第一章はジェットコースター、「私は妻を殴るくせがある」、最初の5分、「俺なんてこんなもんだ」理論、ほか

宿題:短い作品を書いてみる(予想所要時間:1〜4時間)

第4回:発表会(一般公開)

日時:5/23(金) 20:00〜22:00

内容:完成した短編をオンラインで観客の前で発表。強制ではありませんがぜひご参加ください(理由は後述)。

ビギナーからプロ志望、すでにプロとして活躍されている方まで歓迎です。以前はプロの漫画家さんにご参加いただいたこともありました。戯曲・シナリオに限らず物語全般に有効です。また作家を目指さない、俳優やスタッフの参加も歓迎します。劇の書き方を学び、その構造を知ることは、演技プランや演出プランを考えるうえで必ず参考になるはずです。

一般の観客の方も歓迎です。一度書いてみると演劇がもっと楽しくなります。やったことのあるスポーツは観るのが楽しくなったり、少し楽器を練習すると急に音楽が豊かに聴こえてきたりしますよね? それと同じです。「厳しいアドバイスが欲しい」、「いいところだけ教えて」などご要望もお聞きしますので、安心してご参加ください。

今回はトライアルとして、完全無料で開催します。カリキュラム自体はすでに完成していますが、受講者の反応や質問をもとに、より精度を高めた“完全版”に仕上げたいと考えています。

また、将来的にもこの講座をできるだけ無料で続けられる方法(寄付・広告モデルなど)を模索しています。私もかつてそうでしたが、若い劇作家はお金がありません。応援してくださる方は、ページ下部の「サポートする」ボタンよりご支援いただければ嬉しいです。

劇作家が最も成長するのは、作品が上演されている最中です。手を握りしめ、心臓が縮こまり、ああすればよかった、こうすればよかった、これは失敗した、なんて自分は下手なんだ!……と絶望しつつ、くすりと小さな笑い声が起きただけで有頂天にもなる。一番、発見のある時間です。この極限の学びをぜひ体験していただきたく、発表会を設定しました。

作品の読み上げは他の方が行います。作者のあなたはじっと聞いているだけで大丈夫です。ペンネームでの参加もできるので、思い切ってトライしてみてください。

受講希望の方:

→こちらの応募フォームからご応募ください。応募者多数のため、選考の上でご連絡いたします。

※Googleアカウントが必要。登録無料。

見学希望の方:

→応募不要。YouTubeチャンネルに登録してお待ちください。

* * *

作家・演出家・翻訳家。劇団DULL-COLORED POP主宰。明治大学文学部演劇学専攻、およびイギリス・University of Kentにて演劇学(主に戯曲論・演出理論)を学ぶ。2020年に岸田國士戯曲賞・鶴屋南北戯曲賞を同時受賞した他、小田島雄志翻訳戯曲賞、文化庁芸術祭優秀賞などの受賞歴がある。デヴィッド・ルヴォー、シルヴィウ・プルカレーテ、シディ・ラルビ・シェルカウイほか海外アーティストとのコラボ多数。近年は別名義で小説・映像分野にも多くの作品を発表している。

主催:合同会社DULL-COLORED POP 協力:あおき、Phantom、プレニコ