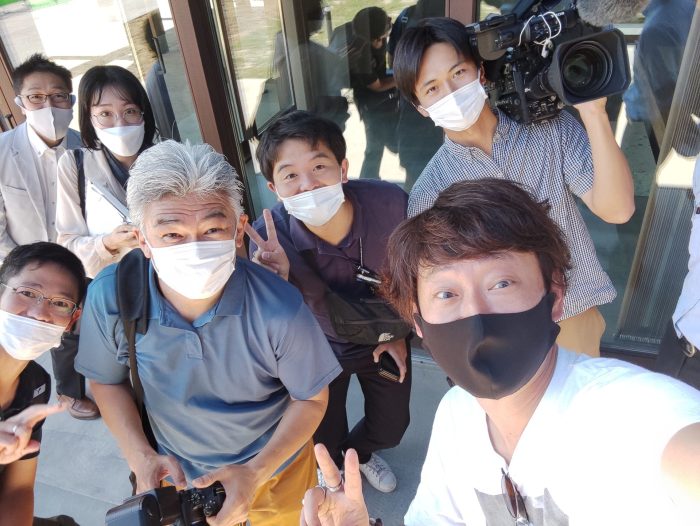

今年一番じゃないかというくらい疲れた! というか、観客の皆様マジですごい。朝10時に第一部の上映が始まり、休憩とアフタートークを挟みながら全部終わったのが21:45くらい。12時間いたぞ! しかも全部通しで観たお客さんが20人以上いたらしい。信じられない。生の舞台でも疲れるのに映像で三部作一気見なんて凄まじく過酷なことを皆さんなさっている。

そして私は一人、他の皆様とは違う苦しみを抱えながら観ていた。というのもこれは演劇のクリエーターじゃないとなかなかわからない感覚かもしれないが、我々は一度たりとも自分の作品に完全に満足したということがない。どんなにうまく行った作品でも「ここは少しテンポが悪いんだよな……でもどう書き換えたらいいのかわからん」とか「ここは今演出するならこんな風にやりたい、直したい」とか「ダメだダメだ、ここはもう何と言うか、若い! もう1年半前だから仕方ないけど今ならこうはしないな、やり直させてくれ!」、あるいは「今演出するなら美術も音楽もステージングも、それに台詞の解釈もこういう風に変えてやるのにな。直したい。稽古させてくれないか? 無理か……」なんてことを延々脳内でやってるわけで、これも非常に疲れる。自分の作品を映像で観るなんてのは、自分の至らなさやアラを拡大鏡で見せつけられてるようなもので、心の中は七転八倒、「今すぐ映像を止めろ! 止めてくれ!」なんて思うこともしばしばあって、しかし周囲は息を呑み、涙すら流しながら観てくれているのでもちろんそんなことはできない。私だけ永遠の責め苦を味あわされている。

実はもうやりたいプランがいくつもあるのだ。第一部はこう、第二部ではこう、第三部ではこう……といずれ来る再演へ向けて蓄えている演出プランがある。それは、時代が変わったので表現を変えたいというところもあるし、少し客観視できるようになったので直したいところもある。そもそも演劇観自体が変化したので変えたいところもある。今すぐにやってもいいんだけれど、そんなことしたらLet it beとYesterdayとHey Judeだけ歌うポール・マッカートニーのコンサートみたいになってしまう。多分彼は一生それでやっていけたはずだが、新譜を作り続けた。僕も新譜も作りたい。でも今ならYesterdayをこんな風に歌うのにな……ということも考えてしまうわけです。

2026年とかにやれたらいいなとは考えている。震災15年目だが報道は大きく減っているだろう。さらにもう全く震災を知らない若者が、もしかしたら第一部の孝とか忠とかをやれる年になってるかもしれない。2011年にまだ3歳だった子は2026年にはもう18歳でしょう、やれる役は結構あるんだよな。そういう全く震災を知らない世代と新たに掘り起こす、掘り下げる福島三部作……というのなら、充実したクリエーションになりそうだ。

それまで、この「早く直したい」「稽古させてくれ」という歯ぎしりをしながら、この感情は取っておく。酒飲んで寝る。集中して観てくれたお客様、そして無償でこんなイベントを企画・開催してくれた諫早独楽劇場の皆様、どうもありがとうございました!