12月に福島で演劇やります。東京公演はありません。福島移住後第一発の作品を、こんな最高のキャスティングでお届けできるのがとても嬉しい。内容も「現地に住んだ」からこそ書ける事実と実感をたくさん込めました。ぜひ福島まで観に来て下さい。

あの日以来、福島県双葉町は11年半、大熊町は8年、人が住めない無人の町になっていました。どちらも福島第一原子力発電所が立地していた自治体です。それより早く避難指示解除された南相馬市や浪江町・富岡町でも人口は以前の10分の1ほどに減り、戻ってきた人も新しく移住してきた人も複雑なドラマを抱えています。原発誘致から事故までの50年の歴史を描いた『福島三部作』で岸田國士戯曲賞・鶴屋南北戯曲賞をダブル受賞した劇作家・谷賢一は2022年10月から双葉町に移住し、立ち直りつつある町の姿や住民の声をドキュフィクションとして演劇化する試みを始めました。その第一弾として12月に新作公演『家を壊す』を上演します。

この公演は一部・二部に別れています。一部では出演者たちのトークを交えつつ、浜通りの現在を浮かび上がらせる短いテキストを7〜8本ほどリーディング形式で上演します。二部はドキュフィクション(*1)会話劇『家を壊す』の上演です。2022年末、福島県浜通り地方のある町。帰ってきた男、帰らなかった女、町を離れていく若者たち。誰もいない町の真ん中で、男は誰も座らない椅子を買います。新築の家の匂いと男の淹れるコーヒーの匂いが混ざり合う中で、男とその家族は「11年半が経過し老朽化した我が家を壊すべきかどうか」、結論を迫られます。今、浜通り地方のあちこちで実際に起きている「家を壊す」数多のエピソードを再構築し、人間にとって故郷とは何か、アイデンティティとは何かを問う50分ほどの短編劇です。

主演に映画・演劇・執筆などジャンルを超えて華々しく活躍する南果歩、人気劇団・猫のホテルに所属し個性派俳優として様々な舞台・映像で印象を残す市川しんぺー、福島県出⾝の俳優として舞台や朝ドラの他、故郷の今を記録する映画製作にも参加している佐藤みゆき、同じく福島出身で劇団青年座で活躍する久留飛雄己、こちらも地元出身で福島の食や果物のPR活動を行う「ミスピーチキャンペーンクルー」家久来愛実、そして谷賢一が主宰する劇団DULL-COLORED POPの看板俳優・東谷英人らが出演。

*1 ドキュフィクション……ドキュメンタリー・フィクションの略。現実の事件や問題に取材しつつ、フィクション(創作)として再構築したもの。

公演概要

作・演出:谷 賢一(DULL-COLORED POP)

出演:南 果歩

東谷英人(DULLーCOLORED POP)、佐藤みゆき、家久来愛実、久留飛雄己(青年座)

市川しんぺー(猫のホテル)

照明:松本大介 音響:谷賢一&柳丈陽(青春五月党) 美術:小野まりの 衣裳:桃木春香 舞台監督:竹井祐樹、松浦良樹 スウィング:ふじおあつや 衣裳協力:とわづくり 制作:柳丈陽(青春五月党)、赤羽ひろみ 制作補:安藤由希奈 票券:田村美紀 共催:合同会社DULL-COLORED POP、青春五月党、一般社団法人 福島ENGEKI BASE 制作協力:ゴーチ・ブラザーズ 助成:公益財団法人セゾン文化財団 主催:浜通り舞台芸術祭実行委員会

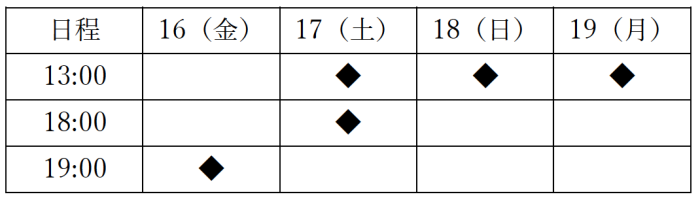

日程:2022年12月16日(金)〜19日(月)

12/16(金) 19:00〜

12/17(土) 13:00〜、18:00〜

12/18(日) 13:00〜

12/19(月) 13:00〜

会場:Rain Theatre(旧La MaMa ODAKA)

〒979-2121 福島県南相馬市小高区東町1丁目10(book café フルハウス奥)

※JR常磐線「小高駅」徒歩3分

チケット

一般:4,000円 U25:2,500円 高校生以下:1,000円

- 全席自由・税込

- 福島県在住の方は各1,000円引(要証明書)

- 2022年11月26日(土) AM10:00一般発売開始

※配信の予定あり。後日お知らせします。

お問い合わせ

『家を壊す』制作部 TEL: 090-4130-1775(赤羽) MAIL:sendai@gorch-brothers.jp